吉村昭の旅スタイル ~ 創作の糧を図書館に求む

長崎を舞台とした小説『戦艦武蔵』は出版部数300万冊を超すベストセラーとなり、綿密な取材に基づいた吉村文学の原点とでもいうべき作品です。その執筆を機に、吉村はしばしば長崎を訪れるようになり、長崎ゆかりの歴史小説やエッセイを数多く発表しました。生涯、107回も長崎に足を運び、1998年2月に長崎県知事より「長崎奉行」に任命されたことは有名なエピソードです。

ところが、吉村本人は自分が長崎通だとは主張しませんでした。逆に、次のような記録を残しています。

長崎で私が熟知しているのは、県立図書館と思案橋だけです。

というのも、吉村の長崎への旅行は名所旧跡の観光ではなく、小説の資料収集や現地調査を目的として、図書館通いの日々でした。そして、調査の後、吉村は繁華街で小料理とお酒を味わう時間を楽しみました。長崎以外の土地でも、その旅スタイルを貫きました。

今回は歴史小説の文豪が長崎に来ては必ず訪れた県立長崎図書館およびその所蔵資料の今昔を紹介します。関連のエッセイは『七十五度目の長崎行き』に多いので、ここではこの作品を出発点として、文献リストに記載した図書もあわせて参考にしてみました。

吉村昭『七十五度目の長崎行き』、河出書房新社 2009年

吉村を魅了した史料、そして「生き字引」

吉村昭が初めて長崎の地を踏んだのは1966年3月。東京から特急寝台列車で移動し、小さな旅館に泊まり、約一週間滞在しました。毎日三菱重工長崎造船所で取材を重ね、そして長崎県立長崎図書館にも立ち寄りました。

当時の県立長崎図書館は1960年に竣工された3階建て鉄筋コンクリートの建物で、屋上にレストランがありました。所蔵資料のなかには長崎奉行所文書や明治期の長崎県庁文書など、全国有数の近世・近代行政史料として評価の高い郷土資料も数多く収められていました。これらの貴重な資料を保存・提供するために、県立長崎図書館は1968年に増築され、4階に史料館が設立されました。そこで展示室も設けられ、価値の高い史料が定期的に変えられ、一般の利用者に公開されていました。

この図書館と展示室で吉村は様々な歴史の記録に出会い、「動悸が高まるような興奮をおぼえた」こともありました。小説の主人公は「強烈な存在であるべき」と考え、「全く世に知られてはいないが、歴史に重要な係りを持つ人物を調べ上げて書く」ことを好んだ吉村には、異文化交流の中心地長崎の史料から見えた史実と人間の姿は印象深く、魅力溢れるものだったに違いありません。日本初の英語教師ラナルドマクドナルド(『海の祭礼』)、女医となった楠本イネ(『ふぉん・しいほるとの娘』)、港で遊興した露国皇太子ニコライ(『ニコライ遭難』)、近代日本の医学教育の基礎を築いた松本良順(『暁の旅人』)、日系アメリカ人の第一号になったジョセフ・ヒコ(『アメリカ彦蔵』)の物語はすべて長崎での調査を基に執筆され、誕生したものです。

吉村の紡いだ歴史小説の基本文献は作品の最後に記載されているが、ほとんど刊本の資料、書籍です。一方、県立長崎図書館で参照した史料は古文書や地図が多く、筆で書かれたものでした。『犯科帳』、『露国皇太子殿下御来港一件』、『機密報告』、『横文字和解』、『エゲレス語辞書和解』、『施福多関係資料』、『外国人支那人名前取調帳』、『環海異聞』等々、歴史学者並みの読解力と分析力の必要な記録ばかりで、それを小説に使用するには並みならぬ能力と史実を重んじる姿勢は欠かせません。

いうまでもなく、これらの史料を利用するにあたり図書館職員の案内が不可欠でした。初めての長崎訪問で吉村が出会った永島正一館長は「長崎学」の系譜を引く郷土史家でもあり、資料のみではなく、小説の題材となる情報も吉村に紹介しました。吉村からして、正に「生き字引」でした。長崎の有名な繁華街思案橋の店もまた永島氏の薦めで訪れるところが多くありました。永島氏の亡き後、その役割を史料館(郷土課)の職員が担ったが、吉村は度々エッセイに名前をあげ、あるいは図書館員、図書館長のことを語る際に描写した人物はやはり永島氏のようでした。

さらに、永島氏の後継者であった職員とのご縁は吉村没後にも実を結びました。吉村に史料を案内していた職員の一人、本馬貞夫氏(元県立長崎図書館副館長兼郷土課長、現長崎学アドバイザー)は長崎ゆかりの小説とその資料を紹介する冊子をまとめ、発行しました。

吉村昭が訪れていた頃の長崎県立長崎図書館の外観

あの時の史料は今…

2005年、県立長崎図書館に隣接して長崎歴史文化博物館が開館しました。その際、以前吉村が参照した古文書や行政資料は重要な歴史資料として博物館に移管され、県立長崎図書館郷土課には刊本資料を中心に、近代以降の郷土資料や長崎ゆかりの作家の資料が保管される形となりました。

さらに、県立長崎図書館も建物の老朽化に伴い、生まれ変わる運びとなりました。2019年に長崎の中心地から離れている大村市に県立・大村市立一体型図書館(通称、ミライon図書館)がオープンしました。県立図書館と市立図書館が一つの施設となった図書館として、日本で2例目です。ただし、長崎県の郷土資料は長崎市に残り、2022年3月に旧県立長崎図書館の跡地に開館した郷土資料センターに収められました。吉村没後、津村節子から県立長崎図書館に寄贈された自筆原稿もこのセンターの所蔵となっています。

従って、吉村が創作の糧とした史料は現在博物館に収蔵され、その資料室で閲覧することができます。一方、吉村の残した長崎関連の小説や自筆原稿は博物館に隣接している郷土資料センターにあって、閲覧、あるいは「長崎ゆかりの文学資料」展示コーナーに出されます。このように、吉村が閲覧した史料は図書館を離れたが、今度吉村の作品が地域の重要な資料として図書館員の手で守られ、図書館を通して次世代に伝わっていくようになっています。

現在の長崎県立長崎図書館郷土資料センターの外観

執筆参考文献、ここにもあり!

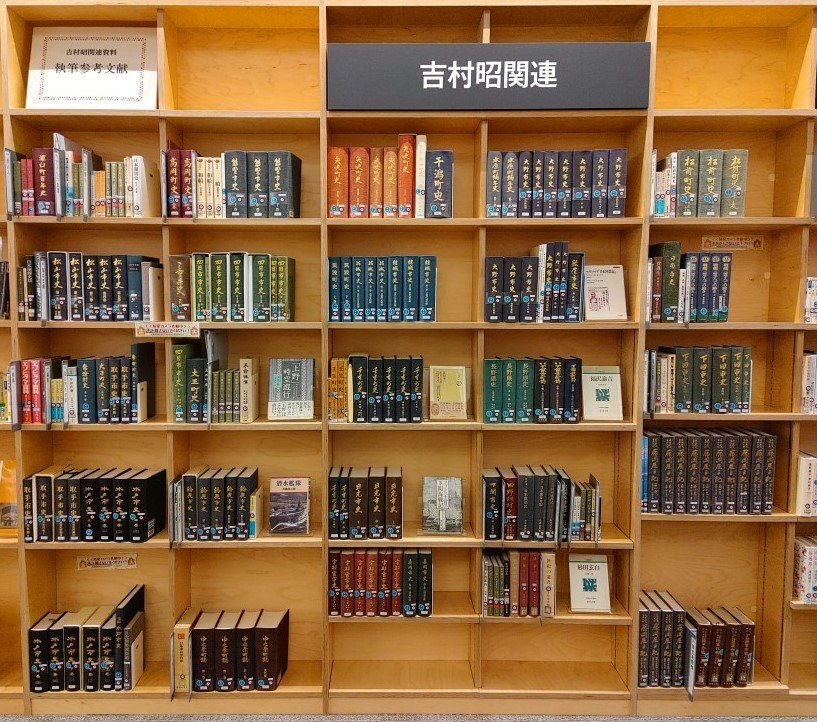

吉村の資料調査はその時代の空気を生き生きとして伝える古文書に限らず、戦後出版された地域史や歴史学研究、そして学術論文にまで及びました。文豪の書斎の棚に所狭しと並べられた資料の様子は吉村昭記念文学館においてみることができます。そして、ゆいの森図書館3階の吉村コーナーにもいくつかの小説の執筆参考文献が配架され、利用者を待ち望んでいます。現時点では全ての参考文献を収集するのは極めて難しいが、一部だけでも読んでみると、吉村文学の奥深さがしみじみと伝わってきます。

参考文献:

吉村昭『七十五度目の長崎行』、河出書房新社 2009

吉村昭『史実を歩く』、文藝春秋 1998

吉村昭『ひとり旅』、文藝春秋 2007

吉村昭『わたしの普段着』、新潮社 2005

吉村昭『わたしの流儀』、新潮社 1998

中島恵美子編『長崎游学14長崎文学散歩』、長崎文献社 2019

本馬貞夫『吉村昭歴史小説の世界~史実を歩く』、長崎 2013

協力・写真提供:長崎県立長崎図書館郷土資料センター