荒川遊園煉瓦塀

西尾久6丁目に現存する「荒川遊園煉瓦塀」は、その一部が区の有形文化財に登録されています。

明治初期、尾久の隅田川沿いは煉瓦に適した土が取れたこと、また船運等の交通の便がよかったことから、煉瓦製造は尾久の重要な産業として栄えました。

やがて、煉瓦工場のひとつである広岡煉瓦工場が閉鎖され、その跡地に荒川遊園が開園しました。

この時、木の塀から煉瓦塀に改修されたといわれ、今でもあらかわ遊園の周辺には煉瓦塀が残っています。

古老の言によれば、明治の中頃から末にかけて、尾久の川辺に四つの練瓦工場があつた。

続いて大正初期に広岡・戸田煉瓦工場、最後に大正七・八年頃山本煉瓦工場が廃業した。

今の旭電化附近にあった戸田練瓦工場、山本練瓦工場、花蔵院附近にあつた鈴木練瓦工場、荒川遊園地附近にあつた広岡練瓦工場がそれである。

(中略)

これらの工場は明治から大正初期まで営業されていたが、近代建築及び近代企業の進出によつて自然に廃業する運命となり、鈴木煉瓦工場が明治末で最も早く

廃業し、続いて大正初期に広岡・戸田煉瓦工場、最後に大正七・八年頃山本煉瓦工場が廃業した。

(『新修荒川区史』 下巻 p.293~294)

大正11年(1922)の荒川遊園開業時に建てられたといわれているが、明確な建造年代は不明。

昭和12年(1937)段階では遊園の東側と南側を完全に取り囲んでいた。

西側は水路に面しており、煉瓦塀はなかったと思われる。

(『煉瓦のある風景-あらかわの建築と煉瓦産業-(平成22年度荒川ふるさと文化館第2回企画展)』p.32)

現存する荒川遊園煉瓦塀

西尾久6丁目に現存する荒川遊園の煉瓦塀です。

煉瓦の積み方は、煉瓦の直方体の長い面(長手)だけの段と短い面(小口)だけの段を交互に積む「イギリス積み」という構造になっています。

明治35年(一九〇二)生まれの石神寅松氏の手記に、遊園開園の頃に木材の塀を煉瓦塀に改修したとあり、現存する煉瓦塀はその時の建造と考えられています。

戦後、遊園周辺部が宅地化されましたが、宅地と道路の境界や、整地のための土留めとしても利用されることで、多くの煉瓦塀は解体されることなく残されてきました。

(『荒川ふるさと文化館だよりファイル』 第41号(平成31年3月29日)荒川ふるさと文化館だより)

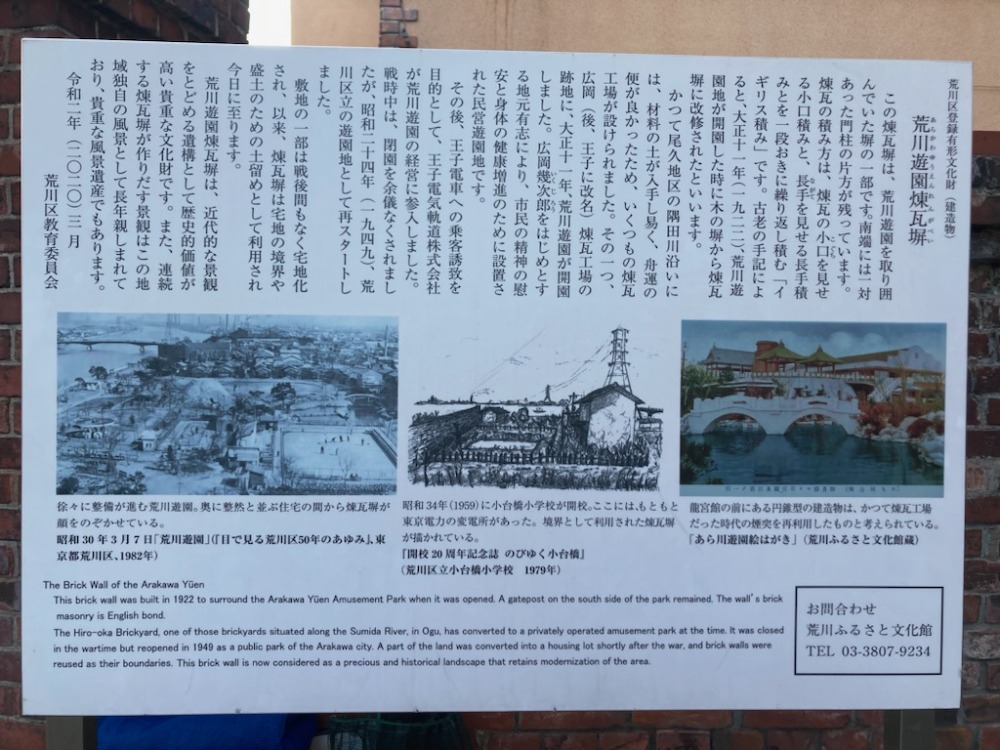

【写真 荒川遊園煉瓦塀】(※荒川区公式HPより引用)

【写真 煉瓦塀入口跡】(※荒川区公式HPより引用)

【写真 荒川遊園煉瓦塀(小台橋保育園脇 西尾久六丁目20)】 ※区の有形文化財に登録されている地点

【写真 荒川遊園煉瓦塀の案内板】

※煉瓦塀を見学される際は、所有者や近隣の方の迷惑にならないようにご配慮ください。

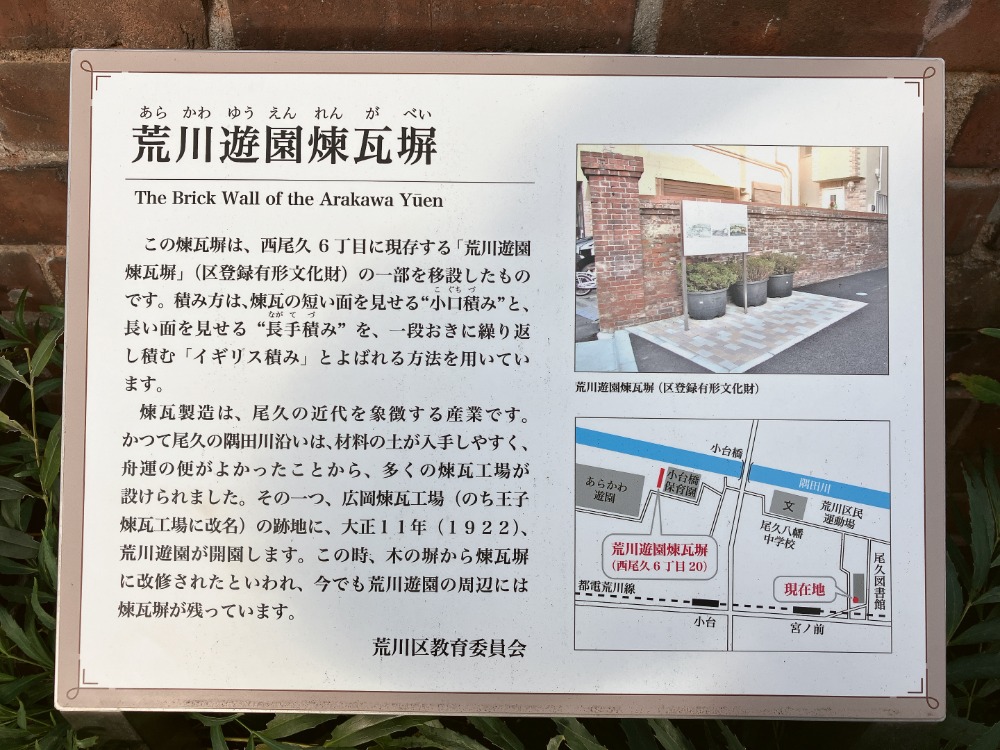

尾久図書館の荒川遊園煉瓦塀

尾久地区の重要な遺構である荒川遊園煉瓦塀の部分的な保存と、文化財として現地に現存している煉瓦塀の周知を目的として、小台橋保育園付近に現存する荒川遊園煉瓦塀の一部が尾久図書館の南側出入口近くに移設されました。

ちなみに尾久図書館の外壁はこの煉瓦をモチーフにしています。

【写真 尾久図書館南側出入口付近に移設された煉瓦塀】

【写真 尾久図書館に移設された荒川遊園煉瓦塀の案内板】

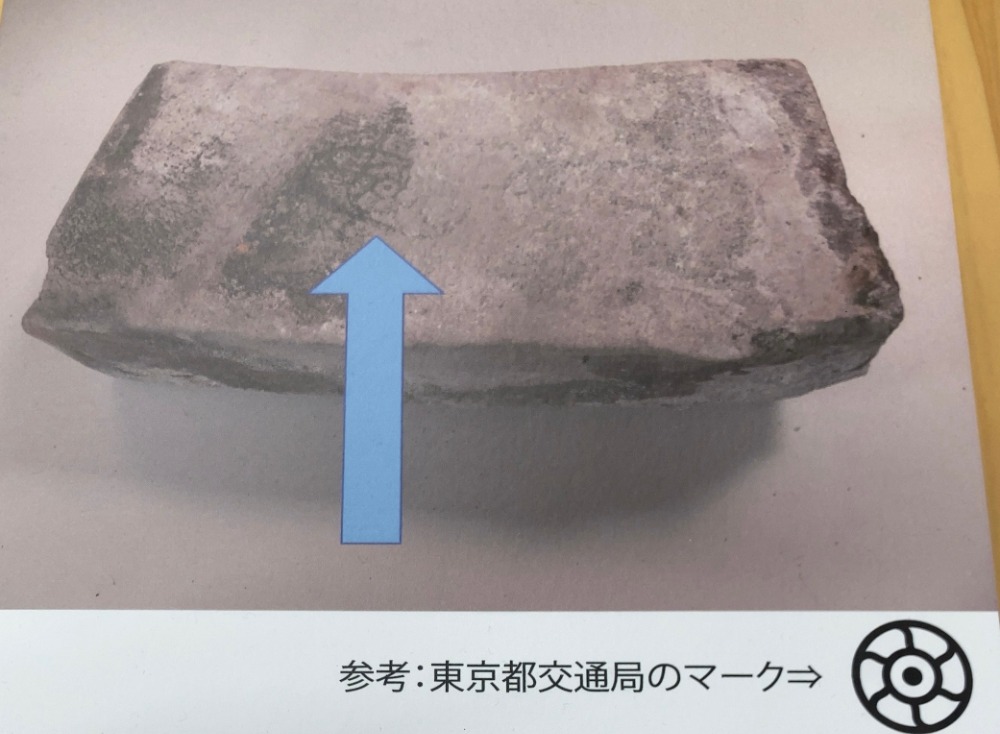

尾久図書館2階にある荒川遊園の煉瓦。

この煉瓦には「東京市電気局(現在の東京都交通局)」の紋章がデザインされた刻印が押されています。

【写真 尾久図書館2階に展示中の煉瓦】

【写真 刻印】

【参考文献】

『新修荒川区史』下巻(荒川区 1955年)

『煉瓦のある風景-あらかわの建築と煉瓦産業-(平成22年度荒川ふるさと文化館第2回企画展)』(荒川区立荒川ふるさと文化館 2011年)

『荒川ふるさと文化館だよりファイル』(荒川区立荒川ふるさと文化館 1998年~)