私の好きな吉村昭作品『雪の花』

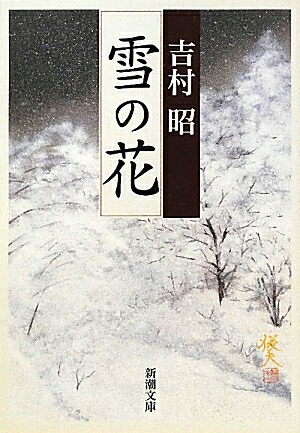

吉村昭『雪の花』(新潮文庫/2012年2月)

江戸時代末期、全国で猛威を振るい多くの命を奪っていた天然痘。感染力も強く、治療法もないため、なすすべもなく亡くなっていく患者を見送るしかない状況に、福井藩の町医 笠原良策は強い憤りとやるせなさを感じていた。あるとき、療養に訪れた湯治場での出来事をきっかけに蘭方医学に興味を持ち、京都の蘭方医 日野鼎哉のもとで学び始める。そこで偶然にも海外で種痘による治療法が行われていることを知った良策は、医師生命、私財、全てを投げうって種痘の普及に力を尽くし、天然痘から人々を救う道に進む。貴重な痘苗を手に入れ、福井でも治療ができるよう方々に働きかけるが、未知の治療法に理解を示さず、抵抗する藩の役人や医師たち、迷信や偏見による恐怖から治療を拒む町の人々によって、種痘による予防治療は思うように進まず、いたずらに年月が過ぎてゆく。

200年近く前の話ではあるが、近年世界中に蔓延し、多くの人を苦しめた新型コロナウィルス感染症の混乱と重なる部分が多い。医学が大きく進化、発展した現代社会においても、未知の病に翻弄される我々の恐怖心は変わらない。病と人類の戦いに終わりはなく、いつの時代も笠原良策のようなパイオニアが果敢に挑み、道を切り開いていくのだと、改めて実感した。

江戸時代に近代医学の礎を築いた12人の医家の伝記を医学雑誌「クレアタ」(日本メルク萬有株式会社)に連載した吉村は、昭和46年にそれらをまとめ『日本医家伝』(講談社)として出版した。それを皮切りに、偉業を成し遂げた医学者たちを主人公にした作品を多く手がけた吉村であるが、中でも笠原良策の精神力やその生き方に強く惹かれたという。「クレアタ」のさし絵として使用された村上豊氏による、痘苗を運ぶため、京都から福井への大雪の山越えの絵を自宅のリビングに飾っていたというエピソードからも、とりわけ良策に対する敬意を感じられる。

昭和46年には、笠原良策を主人公した長編小説が『めっちゃ医者伝』(新潮少年文庫)というタイトルで出版されたが、良策を完全に描き切れていないという思いから再調査を行うことを決めた吉村は、偶然にも良策のご子孫によって福井市郷土歴史博物館へ寄贈された笠原家文書の存在を知り、これらの資料に基づき、加筆修正し書き上げ、改題したのが『雪の花』(昭和63年 新潮文庫)である。

種痘を行った人物に関する吉村作品は、この『雪の花』の他に『北天の星』(昭和50年 講談社)『花渡る海』(昭和60年 中央公論社)がある。この2作品は、時代でいえば笠原良策より30年以上前の出来事になるが、せっかく得た種痘による予防治療法が結局日本で普及しないままに終わってしまったのは何故なのか。偶然にも種痘を手にすることになった3人の主人公のたどる道について読み比べてみるのも面白い。

吉村昭記念文学館企画展『雪の花ーともに在りてー』は

令和7年1月25日(土)~3月16日(日)

ゆいの森あらかわ 3階企画展示室にて開催

司書による企画展レポートはこちら