おすすめの本

怖い話

- 掲載日:2018年8月15日

夏といえば、「怪談」。

でも、定番のものは古臭かったり、子どもっぽかったり。新しいものでも暗すぎたり、重すぎたりして、正直食傷気味、という方も多いのでは?

そこで今回は趣向を変えて、サクサク読める「怖い話」のアンソロジー(選集)を紹介いたします。文豪の作品や、風変わりなもの、それに、大人にならなければちょっとわからないような「怖さ」まで、一味違った怪談がそろっています。

今年の酷暑に、ひとすじの陰が差すような読書はいかがでしょう?

中学生までに読んでおきたい日本文学8こわい話

- 松田哲夫/編

- あすなろ書房

- 2011年2月

あすなろ書房から出ているシリーズ全10巻『中学生までに読んでおきたい日本文学』の第8巻目にあたる本書は、中学生までにと銘打っているにもかかわらずなかなかに怖い。

編者の松田哲夫氏もこのシリーズを編集するにあたって、当初は小中学生が読むことを意識して編集作業を行っていたそうだが、さまざまな作品を読んでいくうちに、枠にはめずに自由に作品を選びたいと思うようになったと述べている。

その言葉通りに本書に収録されている16の短編はどれも大人が読んでも難解で空恐ろしい気持ちにさせられる作品ばかりだ。オバケがでてきて「わ、怖い」といった明解な恐怖ではなく、なんだかわからないものに対する不明瞭な怖さや、人間の倫理を犯してしまうことへの恐れ、スプラッター的なグロテスクな恐怖とあるゆるホラーを取り揃えている。

しかし、ターゲットを小中学生と絞っているだけのことはあり、古い文章を読みやすくする工夫もよく凝らせている。本文の注釈が各ページの下部に載っているのでとても読みやすいのだ。 一番後ろの注釈と今読んでいるページを何度も行き戻りするわずらわしさもないうえに解説イラストまで付いている。

そのため敷居の高い日本文学の入り口に大人が読むのもおすすめだろう。

また、物語だけでなく怖い詩も収録されており、広い意味で日本の文学のこわい話を味わえる一冊である。

怖い俳句

- 倉坂鬼一郎/著

- 幻冬舎

- 2012年7月

ことわざにも「幽霊の正体見たり枯れ尾花」とありますが、裏を返せば、正体の分からないものは、いつまでたっても怖いものです。

「怖い俳句」にもそんなところがあります。世界最短の詩形式である俳句には、詳細な説明を省くことで、解釈を読者にまかせるという特徴があります。あえて語りきることなく、想像の余地を残すことで、恐怖はかえって強まるのかもしれません。例えば、次のような句。

あじさゐに死顔ひとつまぎれをり酒井破天

月天心まだ首だけがみつからず真鍋呉夫

いかがでしょうか?たった十七字程度の字句にも関わらず、いいえ、余計な説明がないからこそ、私たちの脳裏に湧き上がってくるイメージには、得も言われぬ迫力があるように思えませんか?

この本に集められているのは、芭蕉の時代から現代まで、それぞれの時代に活躍した俳人たちが詠んだ、珠玉の「怖い」俳句です。それら一句一句が照射するのは、その時代時代の恐怖であり、また、俳人たち自身の心の闇でもあります。

戦争が廊下の奥に立つてゐた渡辺白泉

死ね死ねとそそのかされぬ煮凝に加藤かけい

唇紅折れ鬼という字を書きちらす八木三日女

怖さにもいろいろな種類がります。ヒヤッとするもの、ゾクゾクするもの、ギャーッと叫びたくなるもの。しかし、そのどれも個人個人の心の働きであることには違いがありません。恐怖は、常に私たちの想像力が生み出すものなのです。

百年後のいま真っ白な電車が来る小川双々子

水を、水を、水の中より手がそよぎ坂戸淳夫

さあどうぞ、俳句という文芸世界に花開く「恐怖の宇宙誌」をお楽しみください。

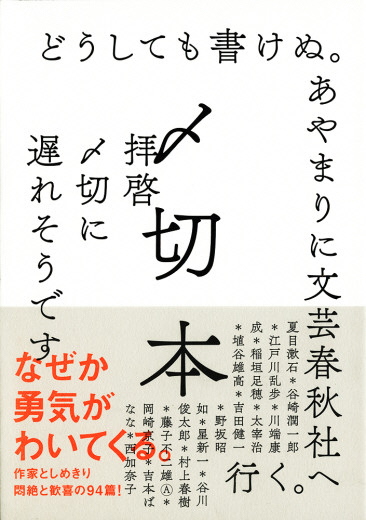

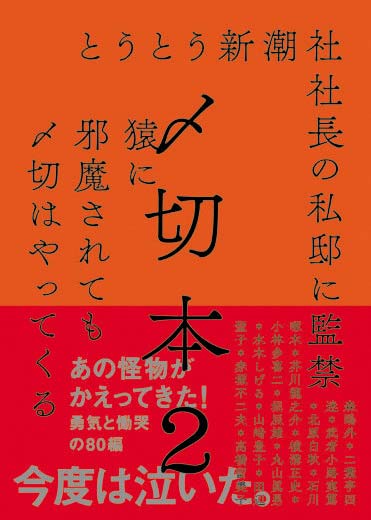

〆切本

- 左右社編集部/編

- 左右社

- 2016年9月

「怖い」と言っても、人それぞれ違うもの。 あなたが怖いのは何ですか? 幽霊や妖怪? ホラー映画? それとも高い所や狭い所?

作家にとって何より怖いもの……それって〆切かも。

本書は、文豪から現代作家に漫画家まで、多彩な作家陣が「〆切」について語るアンソロジー(選集)です。

第一巻には94編、第二巻には80編も収録されており、エッセイから関係者に宛てた手紙、漫画や対談など内容も多岐に渡っています。

きっとあなたの好きな作家もいるはずですよ。

しかしひと口に〆切を語るといっても様々。でも、その種類は概ね3つに分類できそうです。

一つ目は、努力の甲斐なく間に合わなかったのだと、ひたすら理由を書き連ねたり謝罪するタイプ。

前半に収録されている文豪に多く見られ、美しい文章で実に色々と言い訳を書いておられます。

「(書き出してみたものの)どうも気に入らないから」「いろいろ邪魔が入ってくるから」、だから「どうしても書けぬ」。あげく、熱が出たり(原稿性発熱)怪我をしたりしてしまう作家も……。 あの名作はこうやって生まれたんだなぁと思いながら読むとなかなか面白いです。 でも、〆切を1年も過ぎちゃうのはどうかと思いますよ?>島崎藤村先生 次に、〆切ギリギリになってから書き始めるタイプ。 どうやら〆切に後押しされないと、やる気が出ないようです。ホテルなどに缶詰めにされている方も良く見られます。 向田邦子に至っては〆切を過ぎてから書き出すタイプだったそうで、これは編集者も大変そうです。 しかし、一方で「原稿を頼んで直ぐ送ってくるやうなことで、面白い原稿が書けるはずはない」という編集者もいたみたいなので、どっちもどっちですかね。 そして、ごく稀にですが、〆切前に書き終えているタイプ。書けなかったらどうしようと不安になってしまって、早目に仕上げるのだとか。 村上春樹は、もし自分が遅れたら、編集のみならず印刷所で働く人にどのような迷惑がかかるか、というところまで思いを馳せています。 なお、理系作家・森博嗣は別で、そもそも〆切=契約を破るなどもっての外だと、出版界の非常識さについて述べられています。流石です森先生。 さて、装丁に惹かれて手に取った本書。 まずは好きな作家を拾い読み。それから通しで読み終えたところなのですが、肝心の、表紙に使われている文章がどの作家のものだったのかが思い出せません。第一巻で表紙と見返しに使われているのは20本ほど。折角だから全部探してみようと思い立ち、メモを片手に読み直し始めたのですが、未だ全てを確認できておりません。 出版元の左右社さんに問い合わせる?いや、それはなんだか負けたような感じがします。ここは意地でも自分で見つけたい! しかしこの原稿にも〆切があります。貸出期限も迫っています。いつまでも読んでいるわけにはいかないのです。 まさかこんなところで文豪たちと似たような境遇になるとは……〆切恐るべし。 そうそう、荒川区にゆかりの吉村昭も、一巻二巻両方にエッセイが掲載されています。 氏にとっての「〆切」とは……?ぜひ確認してみてくださいね。