おすすめの本

男らしさに追われて

- 掲載日:2020年12月15日

「男らしい」という言葉はどんな人にとっても、よい言葉なのでしょうか。近年、世界中の女性たちが各々の形で従来の押し付けられた「女らしさ」に抗っています。

一方、男性には性別故の生きにくさは存在しないのでしょうか? フェミニズムの台頭目覚ましい今だからこそ、「男らしさ」について問う本を紹介します。

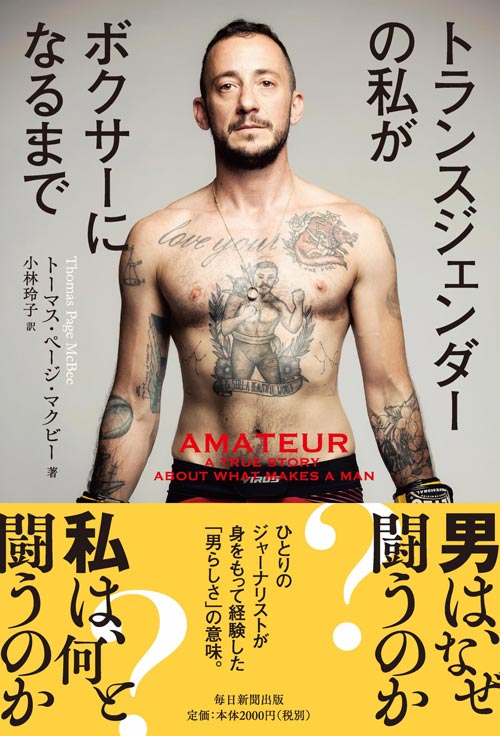

トランスジェンダーの私がボクサーになるまで

- トーマス・ページ・マクビー/著 小林玲子/訳

- 毎日新聞出版

- 2019年8月

この本の表紙の人物を見て何を感じましたか?「男らしい」「強そう」「怖い」などでしょうか。

これは表紙の彼がニューヨークで編集者をする傍ら、あるきっかけでまったくの未経験でありながらボクシングのチャリティーマッチのリングに上がるまでの物語です。

こんなに「男らしい」彼ですが、女性の身体から性別適合手術を受けて性別を男性に変えたトランスジェンダーでもあります。

性別を変えた当初著者はそのあまりの変化に感動します。あらゆる人が彼の発言に耳を傾けるようになりました。揺るぎない男性としての地位を得たのです。

しかし、著者が得たものの中にはこんなものもありました。それは、抗いがたい「攻撃性」でした。

男性になってから街中で同性間のトラブルに見舞われることが増えるようになったのです。彼は自分のなかの「男性性」そして「攻撃性」に折り合いをつけるべくボクシングのリングにあがります。

男はなぜ戦うのか。そして女性同士のように肌を寄せて励まし合い、感情を分かち合うことができないのはなぜか。人前で泣いてはいけない。粗野で荒っぽくなくてはいけない。なぜなら男だから。

本番までたった五か月の練習期間に彼が向き合ったのは「マン・ボックス」と呼ばれる「男らしさ」の要素を集めた箱でした。「泣かない」「タフ」「助けを求めない」「大黒柱」「支配的」「異性愛者」などの言葉を四角い箱の中に入れたもので、社会が考える「男らしさ」をわかりやすく表した概念です。

トランスという言葉には「超えて」という意味があります。生まれ持ったジェンダーを越えた先で、著者がたどり着いた答えは「男らしさ」や「女らしさ」に捉われないシンプルなものでした。

ボーイズ

- レイチェル・ギーザ/著 冨田直子/訳

- DU BOOKS

- 2019年3月

ジャーナリストで母親の著者が息子の子育てを通し「男らしさ」について考えた一冊です。

LGBTQである著者と同性のパートナーの間には養子として迎えた息子がいますが、この家に男親はいません。しかし、息子は社会のなかで自然と「男らしさ」を身に着けていきました。

ある日、息子が男同士で手や拳を打ち合わせる「ダップ」と呼ばれる挨拶を友達と交わす様子を見た著者は、その成長に驚きと疑問を抱きます。いったい彼は、誰を真似てその複雑な動作を覚えたのだろう。まったく見当がつかない。まるで生まれながらに身についたかのようだと。

男の子は本当に生まれながらに男の子なのでしょうか。やんちゃでいたずら好きで、お人形遊びよりもスポーツや戦争ごっこが好きというイメージはどこからきているのでしょうか。

アメリカのティーンの男の子たちの間にも「男は自分で解決方法をみつけるもの、助けを求めることは男としてできそこない」という意識が根付いています。自分のこころを表現する語彙や方法を男の子は殆ど持っていません。

また、男の子になじみ深いスポーツの世界でも野次や暴行が横行しており、それらに同調できなければ男らしくないというレッテルを貼られてしまいます。

こういった男らしさの弊害は男の子が本来持って生まれた性質ではなく、環境や教育や偏見や差別などが育てたものでした。

ステレオタイプの男らしさを自分自身で選んでも、選ばなくてもいい。どうあるかは自分で決めていいというメッセージを、本書は成長過程の男の子はもちろん、その周りの大人たち、そしてかつて男の子だった男性たちに届けてくれる一冊です。

男はなぜこんなに苦しいのか

- 海原純子/著

- 朝日新聞出版

- 2016年1月

最後に日本の男性社会が抱えるストレスについての本を紹介します。

医学博士・心療内科医・産業医の著者は、東京に全国初の女性クリニックを開設。以来、女性のストレス性疾患を診てきました。

そんな著者ですが、自身のもとに訪れた多くの男性患者と向き合った経験を経て、日本の男性が「男は強く、動じず」という男らしさの神話の呪縛から抜け出し、新しい生き方をする後押しをしたいと執筆したのが本書です。

男性は精神的ストレスを抱えていても、なかなかそれを受け入れることができないそうです。内科や皮膚科を経て、心療内科へとやってくる男性患者の多くは自分がストレス性疾患を抱えているとは思わず、また認めたくないそうです。

ストレスを忘れるためにアルコールを摂取する人も多く、アルコール依存症を併発する人も少なくありません。日本には飲酒が大人の男の嗜や、男らしい趣味というイメージが根付いているため、罪悪感を抱くことなくストレスをお酒で誤魔化してしまうからです。

また愚痴を言うことにも不慣れで、仕事のことを家族に話しても意味がない、どうせ理解されない。仲間だったはずの同期は今では出世争いのライバルとなり、職場でも弱音を吐くことができない。その結果、感情を吐露する先を見つけることが出来なくなってしまいます。

そんなストレスフルな日本の男性たちがストレスから回復するためのヒントがこの本にはあるかもしれません。