おすすめの本

記録の中の生きもの

- 掲載日:2019年9月15日

メディアが発達し続ける現代、私たちはニュースやテレビ番組などで、見ず知らずの人々の営みにも目を向ける機会が増えました。しかし、世の中に溢れているのは人ばかりではありません。気づかないうちに、私たちが知らない生きものが消え、またはひっそりと生活しているかもしれません。

そんな世界にも少し、目を向けてみませんか。

カメリ

- 北野勇作/著

- 河出書房新社

- 2016年6月

世界が壊れ、ヒトがテレビの中に移住し、ヒトが存在しない世界。"模造亀(レプリカメ)"のカメリは、"石頭"のマスターと"ヌートリアン"のアンがいるカフェで働いています。そしてこの店には、かつてヒトデ不足のために、ヒトがヒトデから作った"ヒトデナシ"という働き者の生きものが、憩いを求めてやってきます。マスターが言うには、ヒトはこの世界を修理するためにヒトデナシを作り、たまにヒトデナシの体を借りてこの世界に遊びにくるのだそうです。

ヒトが移住した真相は一切語られません。カメリの何気ない日常が、1話完結で淡々と描かれているだけです。私はその中でも第2話の「カメリ、行列に並ぶ」が好きです。テレビで見た「ケーキ」を、ヒトデナシたちに作ってあげたいと思ったカメリが、実物を求めてテレビに映るケーキ屋の行列に並びます。想像の通りケーキは買えないのですが、諦めて帰るカメリの姿がとても寂しく、まるでヒトデナシの体を借りて遠くから見守っているような気分になるのです。

そういえば、カメリの名前の由来がおわかりでしょうか。映画好きなら一度は観たことがあるはず。映画の彼女のようにカメリもちょっと不器用な女の子です。

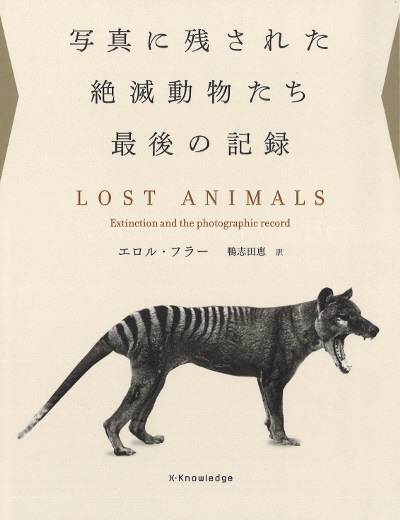

写真に残された絶滅動物たち最後の記録

- エロル・フラー/著

- エクスナレッジ

- 2018年8月

絶滅種がどうして絶滅したのか、その理由を考えたことはありますか? 絶滅した動物の名前を、いくつご存知でしょうか。

本書の動物たちの写真は、19世紀から2000年代のものです。その多くはモノクロで、ピントがずれており、素人目では絶滅種だとまったく断定できないようなものばかりです。本物ではなく合成だと言われても、否定する術がないほどに。しかし、この本が作られた経緯と、絶滅の経緯を読んで、どうしてこれが合成だと思えるでしょうか。本書には、写真技術が発達する前に絶滅した動物の写真はもちろん、より近年になってから絶滅した動物も、写真が残されていないものに関しては登場しないのです。

動物が絶滅に至った経緯は様々ですが、多くは人災によるものであることを知りました。食料や素材として乱獲された。戦争に巻き込まれた。そういった環境の悪化に、自然災害が拍車をかけて絶滅に追い込んだ……。自然災害に怯えながら生きる私たち人間と同じように、この消えていった動物たちもきっと恐怖を感じていたことでしょう。特に「オオオビハシカイツブリ」という鳥が絶滅に至った経緯は凄まじく、この鳥をなぜ最初のページに据えたのか、著者の意図がわかる気がします。さらに「キゴシクロハワイミツスイ」という鳥は、かの王カメハメハ1世が羽織った羽製のマントのためだけに、およそ8万羽も殺されたとされています。人間の欲深さを感じずにはいられません。

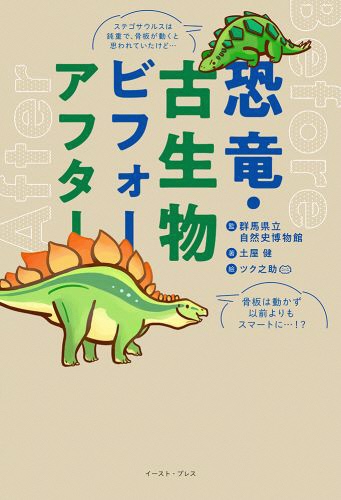

恐竜・古生物ビフォーアフター

- 土屋健/著

- イースト・プレス

- 2019年5月

恐竜が隕石の衝突によって絶滅したことはあまりにも有名ですが、実はその恐竜の姿が、科学技術の進歩によって改められていることはご存知ですか?

例えば、大変有名な「トリケラトプス」の前脚がどのように付いているか、すぐにイメージできるでしょうか。以前はワニのような肘を張り曲げられた状態か、哺乳類のように指が前を向いている状態だと考えられていました。しかし、現在では指は横を向いているものとして復元画が描かれることが多いそうです。とても些細な違いのようにも思いますが、骨格や骨の動きなどから、仮説を立てていることを考えると、古生物学の奥深さが垣間見えます。

そして「スピノサウルス」の項では科学技術の進歩がより分かりやすいものになっています。スピノサウルスの化石が初めて見つかったのは1912年でしたが、ミュンヘンの博物館に保管されたのち、1944年の第二次世界大戦の空爆で、博物館ごと灰となってしまったのだそうです。それでも2014年に新たな研究が発表され、2018年にはその仮説に疑念が持たれました。この当時のものに匹敵する良い化石が見つかるまで、スピノサウルスは何度姿を変えるのでしょうか。

ぜひ可愛らしいイラストとともに、恐竜や古生物のビフォーアフターを楽しんでください。